2016/11/21 林裕隆

ブログ転載に寄せて

本稿は2016年11月21日、Ericsson Japan在籍時に執筆したもので、「個人が考えて行動する組織」を構成する理念と手法を寄せた提案書です。提出後の対応を経て、従来型の組織でこの考え方を実現することは不可能と判断しました。この理念はTOWNSHIP LABOの在り方にも生きていて、参考のために転載いたします。

はじめに

向き合う顧客はそれぞれ異なった性格をもつ日本の企業。顧客と向き合う過程について論じるにはまず、我々の組織が何を目指して構成されているのか、自らの組織の存在意義を明確にする必要がある。

いまここで皆さんに伝えたいことは、あらゆる市場において生き抜くために大切なことは、競争に勝つことではないという提案です。

競争するのではなく、共存・共栄する。そのために必要なのは「生かすための馴れ合い」ではなく「世の中にとって本当に必要とされるもの」にフォーカスし続けることです。

競争には常に垂直思考がベースにあります。垂直思考は、積み上げ型の論理展開です。

対して水平思考は、これまで関連性がないと定義されてきた常識を覆し、新たな視野を得ることです。

水平思考を展開し、限られたパイの奪い合いから脱するためには、あらゆる角度から様々な範囲のものを俯瞰したり、立場を逆転させたりして考えるチカラが肝要です。組織として活動する以上は、個人レベルの考えるチカラを育成・助成するとともに、それを組織のパワーとして活用できる仕組みがなければシナジーは期待できません。強い組織のためには、考えるチカラが必要です。

考える組織

ポスト工業化社会に求められる、独自の新しい組織論が「考える組織」だ。考える組織を実現するためのキーワードには次のようなものがある。

- タテ型組織の破壊

- 情報の公開と共有

- 共創型組織

- 権限委譲

- フィールド重視

ピラミッド型組織に見られがちな「中間管理層が単なる上からの情報伝達のパイプ役」「下は実践するだけ」。これは考えない組織、考えない人ということになる。現場を統括するマネージャーに求められる役割は、現場を束ね、現場から発信される情報から戦略を組み立て、自らそれを推進するフィールドリーダーである。従来の典型的な組織において、戦略は企画部、経営企画室などが策定する。各部署はそれを実践するだけだ。現代において、それでは市場や顧客の変化についていくことはできない。現場の実態から乖離する恐れもある。「考える組織」では、現場に近いところで自ら情報収集〜分析を行い、戦略を練って、推進する。

考える現場、考える人づくりがポイントになる

アメリカ海兵隊の超現場主義も、フィールドリーダー創出の組織だ。ある海兵隊の上級将校は「上級将校はどうでもいい。大事なのは班リーダーだ」と明言している。アメリカ海兵隊では班リーダーの要件を「考える実行者=決断の根拠について考え、それをはっきり表現できる人間」としている。考える実行者、つまりフィールドリーダーが企業を変革し、考える組織をつくるのだという。

イノベーションを生みだし続ける組織のあり方-「コネクト型組織」とは?

本書『コネクト(原題Connected Company)』は世界的なベストセラーとなった『ゲームストーミング(Gamestorming)』の著者によるイノベーション組織づくりの手引です。前著である『ゲームストーミング』はアイデア導出をいかに楽しくクリエイティブに行うかの手引書で、一般的なオフィスの堅苦しい環境を超えたアイデア導出の方法論が世界中のイノベーターたちの共感を呼びベストセラーとなりました。本書には、前著のテーマをさらに拡張し、イノベーションを生み出し続ける組織のあり方について、その前提となる環境認識と企業の組織についての指南が詰まっています。では、詳細を解説しましょう。

なぜコネクト型組織が求められるのか?

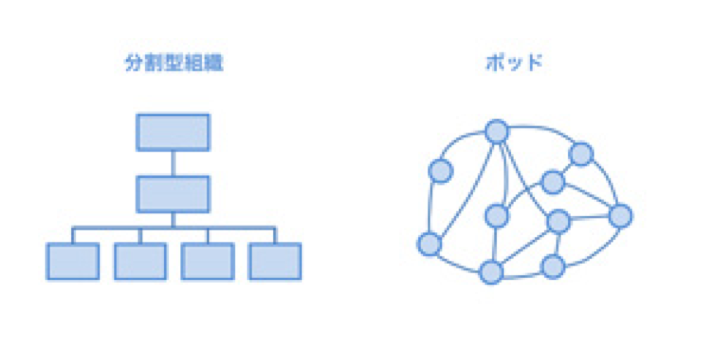

本書の全体を通じて、「コネクト型組織」は「階層的な分割型組織」との対比で語られます。分割型組織が柔軟性の低いトップダウン型の組織であるのに対して、コネクト型組織はフラットで、構成員が縦横無尽に動きながら、様々なつながり(=イノベーションの芽)を生み出していくというものです。

本書においてコネクト型組織が必要になる大きな原因として考えられているのは「サービス経済化」です。ご存知のとおり、日本でもGDPに占めるサービス産業の割合は年々上昇しています。この傾向は欧米の成熟国においても同様です。

サービス経済化が進むに従って、企業が顧客に提供する価値は、モノのように企業から一方的に提供されるものではなく、顧客との関係性の中で常に発生するものだと指摘されています。サービスの価値は顧客がどう感じるかによって決定するという考え方です。

サービス経済において企業が提供するものはより複雑になり、顧客との接点も増え、その重要性も高まります。このような状況の中、顧客への関心が薄れがちな階層的な分割型組織では対応しきれず、フラットでマルチな顧客接点を持ちうるコネクト型組織が必要になります。

コネクト型組織は、複雑化のなか、顧客に受け入れられない企業の淘汰が進む時代において、より柔軟に状況に対応できる「分散型統制」を実現できることも大きな特徴として位置づけられています。

コネクト型組織の実現プロセス

本書では、コネクト型組織の実現プロセスとして、1:共通の目標の設定、2:自律的なポッドの形成、3:再生産による成長、4:統制ではなくサポートのためのプラットフォームづくり、の4つを挙げています。

1.共通の目標の設定

「コネクト型組織」では、組織のヒエラルキーを超えて構成員が縦横無尽に動き、いろいろなつながりを発生させます。「分割型組織」はトップダウン的に目標が伝達されればいいのですが、コネクト型組織ではそうはいきません。むしろ目標・ゴールがすべての構成員から均等に見えるようになっていて、各構成員が自律的にそのゴールに沿って動く必要が出てくるのです。そのため、どの構成員にもある程度ハラに落ちる納得性の高いゴール設定が必要になります。

2.自律的なポッドの形成

組織の構成員の自律的な動きは、「小さなチーム」として編成されるときにその力をより発揮させることができます。本書では、この自律的で実行力のあるユニットを「ポッド」と呼んでいます。ポッドはポッド間で網の目のようなネットワークを形成し、時には細胞分裂のように柔軟に規模を小さくしたり、他のポッドと結合することで大きくしたり、その場の状況に応じて柔軟に変化しながらゴールに基づいた実行を行っていきます。

3.再生産による成長

ポッドは特定機能特化の分業型組織ではありません。ポッドでは、最初から最後まで、プロセスを完結できる多様性をもった人員が組織化されます。時には既存のポッドを一時的に拡大し、細胞分裂させることで、同等の実行力をもったポッドを、暗黙知を共有しながら再生産することができます。このようにして成功したポッドの実践を組織の中に伝播させることができ、次の成功を生み出すきっかけになるのです。

4.サポートのためのプラットフォームづくり

コネクト型組織における経営者やマネージャーの役割は、こうした自立性と柔軟性を兼ね備えた組織をサポートする仕組みをつくることです。これまでのマネジメントの要諦は、統制によって組織に指令を出すことでした。一方コネクト型組織で求められているのは、ポッド型のユニットのモチベーションを絶やさないよう支援・サポートによってその活動を支える環境を整えることです。コネクト型組織ではトップダウン型のリーダーよりも、環境整備型の後方支援型リーダーが求められているのです。

▲図表1 「分割型組織」と自律的で実行力のあるユニット「ポッド」

日本型組織における実験的実践

本書の議論は、「ゲームストーミング」に引き続き監訳を行われている野村氏のフューチャーセンターやサラサラの組織の議論にも通じるものがありますし、「ゲームストーミング」からの流れで解釈すれば、上田信行氏の「プレイフル・シンキング」の議論にも共通点があります。

加えて、手前味噌になりますが、私が数年前に仲間と書いた「アイデアキャンプ」という書籍ともコンセプトを同じくすると感じました。「アイデアキャンプ」のテーマは「オフィスを離れて発想のキャンプにでかけよう」で、アイデアワークショップをキャンプのようにいつもとは違う仲間とオフサイトで実施することで、普段とは異なるアイデアを得ることができるというものでした。

「アイデアキャンプ」の第5章では、「コレクティブな組織」と「コネクティブな組織」の対比を紹介していますが、まさに本書「コネクト」で述べられている「ポジュラー型組織」や「ポッド」によって構成されるコネクト型組織の議論とのシンクロ性を感じます。

我々が「アイデアキャンプ」で取り上げたのは、一時的なワークショップのような会議体であるのに対して、本書「コネクト」では恒常的な組織への言及となっています。前著「ゲームストーミング」がアイデアワークショップの方法論であり、そこからの流れで考えると、一時的なワークショップと恒常的な組織の連続性が背景にあるのではないかと考えられます。

本書「コネクト」で述べられている階層的な分割型組織の形態を取ることが多い日本企業の中で、このような実践を行う際に、ワークショップのような一時的な会議体の方が取り組み安いのではないかと考えたことがありました。

「アイデアキャンプ」をまとめる過程で議論していたのは、日本企業においてアイデアキャンプのようなコネクティブな活動を本書で言及されているコネクト型組織の入り口として実践していくことの意義でした。

これは本書「コネクト」で述べられている実験的プロセスの一部としても考えることができるのではないでしょうか。日本型組織では、こうしたコネクト型組織の小さな実験を繰り返し行っていくことが、恒常的な組織をコネクト型組織に変革していく一つの方法なのではないかと考えられます。

組織文化を殺す「5つの要因」を打破する方法

『会社をつぶせ』

本書はニューヨークを拠点にイノベーション組織づくりのための研修やコンサルティングを行っているフューチャーシンクのファウンダー/CEOのリサ・ボデルの著作です。自身のコンサルティングの経験を活かし、企業を「考える組織」に変革するための知見が紹介されています。詳細をみていきましょう。

イノベーションは「考える組織(シンク・インク)」から創出する

前回ご紹介した『コネクト』に続き、本書『会社をつぶせ』もイノベーション組織づくりのための処方箋となる一冊です。「コネクト」がイノベーション組織の特徴を鮮やかに描き出したのに対して、本書は著者のこれまでのコンサルティングの経験に基づいたアクションプランも提示する内容になっています。

タイトルの「会社をつぶせ」ですが、原題は「Kill the Company」、副題は「End the Status Quo, Start an Innovation Revolution」になっていて、「イノベーション組織を作り上げるために既存の組織をぶち壊してしまえ!」といったメッセージが込められています。

日本語の副題が『「ゾンビ組織」を「考える組織」に変えるイノベーション革命』となっているように、本書全体を通じて「ゾンビ組織」と「考える組織」の対比が語られています。

ゾンビ組織を一言でいえば、「思考停止」状態の組織を指しています。言われたままのことはやるがそれ以上のことを自発的に行おうとしない日和見的組織のことです。こうした組織では、現状維持が好まれ、リスクを取って新しいことをすることが嫌われます。失敗に対する耐性も低く、変化は段階的にしか起こりません。

なぜゾンビ組織がダメなのか。イノベーションはこのようなゾンビ組織からは生まれないためです。イノベーションは、新しいことにリスクを取りながら前進する組織にのみ育まれます。

本書では、イノベーションを生み出す組織を、自ら考え行動する組織として「考える組織(シンク・インク)」と呼んでいます。「考える組織」は、「疑問、興味、責任感、創造的な問題解決、主体性を呼び起こし、奨励する」組織なのです。「ゾンビ組織」は追従型の組織であり、「考える組織」は自発性、自主性の組織であると言えます。

「考える組織」のヒント―北欧の自主性に着目した教育

実は、世界のイノベーションシーンをリードする北欧諸国では、こうした自主性、自発性に着目した教育が長きにわたって実践されています。

北欧の企業では社員の自発性が高いため、ミーティングの時間が極めて短いと聞いたことがあります。それぞれの社員が自分でやるべきことを把握しているため、ミーティングで課題を取り上げると、あっという間に誰が何に取組むかが決まり、さっとミーティングを終えて、各自の課題に創造的に取組むことができるというのです。

神戸で「ラーンネット・グローバルスクール」という探求思考をテーマにした教育を行われている炭谷俊樹さんは、コンサルティング会社勤務時代にデンマークに駐在し、まさにこの自主性育成の探究型教育に触れられました。帰国後日本において探究型教育の機会が乏しいことに危惧され、一念発起して自ら学校を設立されたのです。

▲ デンマークでは創造力による問題解決が社会に定着している

写真は、デザインによる問題解決の展示(Danish Design Centre)

炭谷さんが感じられたように、日本では自主性・自発性よりも、いわゆるIQ的な、与えられた課題をより早く正確に解くことが求められてきました。こうした人材は、経済成長期の「追いつけ追い越せ」の時代には迅速に国家や産業を形作ることに大きく貢献することが出来ました。

しかし、その結果先進国の仲間入りをし、その先進国自体も成熟化した現在、もはや解くべき問題すらも明らかではない複雑な時代のなかで、時代が求める人材像も本書で著者が指摘するような「考える組織」を担う人たちである必要性が出てきています。

プロセスよりも文化」を優先するのが「考える組織」

本書のもう一つの大きな主張は、「プロセスよりも文化」を優先すべきということです。「考える組織」を実践するためには、堅いプロセスをルールとして策定するよりも、社員がはみ出ない程度の枠としての文化をつくるべきという主張です。

本書では組織文化を殺す5つの要因として、

- 権限は与えるが、行動は起こさせない

- リーダーが人ではなく、プロセスに目を向けている

- ミーティングへの過剰な依存

- ビジョンの欠如マネジメントが一方的に裁決を下す

といったものが挙げられています。

どうでしょうか、5.はどちらかと言えばアメリカ型組織の特徴かもしれませんが、1〜4に関しては日本企業にも当てはまるところがあるのではないでしょうか。

私が過去、組織のマネジメントをされている方々にお話を伺うなかで、多くの方が指摘されていたのは、特に最近日本企業においてこうした“硬直的なプロセス化”が進んでいるようだということです。多くのマネジメント層の方々は口をそろえて「昔はもっと自由でやりたいことができた」とおっしゃいます。

ここには大きな示唆があるのではないでしょうか。すなわち、日本企業、なかでも戦後大きな成長期を迎えた企業は、どこも組織としての振る舞いが若く、時としてやんちゃなくらいでした。一方で、そうした企業であっても安定成長の段階に入ると、組織も巨大になりガバナンスを強化する一方で、組織の硬直化が進んでいったと考えられます。

現在マネジメントを担われている方々は、まさにご自身が若い時期に、「ワイガヤ」というような言葉に代表される自発的で創造性にあふれる組織文化を経験されていたのではないでしょうか。まさにこれは本書の著者が「プロセスよりも文化」と指摘している状態にあったのではないかと推測されるのです。

皮肉なことに、組織や事業が大きくなるにつれ必然的に発生することとして、日本企業においても文化よりもプロセスが重視されるようになってしまったものと考えられます。しかし、これは日本企業に特殊なことではありません。本書の著者が対峙するアメリカ企業においても、イノベーションという課題に対して、組織の硬直化が邪魔になっているのです。

さて、重要なことは、ではどうすればこの状況を打開することができるのか?ということです。著者はその答えの一つとして、企業に入り込んでコンサルティングや研修を行い、それを生業にしています。

たとえば、「会社をつぶせ」というワークショップは、競合の立場になって自社を文字通り潰させるためのアイデアをいろいろ考えてみようというものです。これは逆の立場になることで、自社がイノベーションを生み出せない組織的な弱点について気づくという効果を狙ったものです。

もう一つの例は、「ばかげたルールをつぶせ」というセッションです。このセッションでは組織にある無数のルールや習慣をもう一度見直し、それがイノベーションを阻害しているようであれば破棄しようというものです。

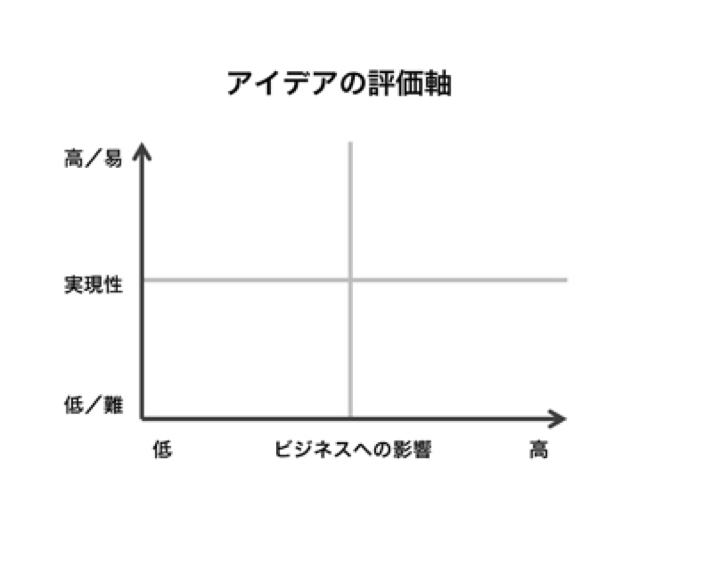

▲図表1 「会社をつぶせ」「ばかげたルールをつぶせ」セッションで出たアイデアを評価する評価軸

実行可能性が高く、ビジネスインパクトが大きいものに注目する

こうしたワークセッションを組織内で丹念に行っていくことで、組織としての“行動のクセ”を変革していこうというアプローチです。

小さな変化を継続的に行う「リトル・ビッグス」

もう一つ著者が主張するのは、「リトル・ビッグス(Little Bigs)」というものです。すなわち、小さな行動や変化でも大きな効果をもたらすことができるということです。小さいからといって馬鹿にしたり諦めたりしないで、組織の自発性を高め、構成員一人ひとりが信念をもって小さな取り組みに創造的に取組むことの重要性を説いたものです。

文化の議論に戻るならば、プロセスではなく、文化を育成するということは、このリトル・ビッグスを同時多発的に継続して行うためのプラットフォームづくりに他なりません。

私が本書を通じて感じたのは、著者はそうは言ってもなかなか苦労しているのではないか?ということでした。というのも、前述した文化を殺す5つの要因の5番目「マネジメントが一方的に裁決を下す」は、アメリカ型企業の行動流儀として深く染み込んでいるのではないかと思ったからです。この流儀が染み込んだ組織では構成員の自発性を誘発する文化づくりはなかなか困難です。

一方で日本企業のことを考えると、アメリカ型企業と比較して楽観的に考えることができるのではないかと思っています。というのも、まさに「マネジメントが一方的に裁決を下す」は、日本企業ではやや控えめではないかと指摘したように、日本企業はどちらかと言えば、「ボトムアップを推奨する風土」があるためです。

たまたま成長の過程でプロセス志向が高まり組織の柔軟性が薄れているだけで、今が過渡期と捉えることもできるのではないでしょうか。技術的ソリューションにとどまらない全方位的なイノベーションへのニーズが高まるにつれ、日本企業は自発的な組織文化の育成に活路を見出し、一定の成果を上げていくことが期待されます。

本稿内の出典・参考文献

- 炭谷俊樹、「第3の教育 突き抜けた才能は、ここから生まれる」、角川書店、2000年

- 炭谷俊樹、「実践 課題解決の新技術 これからのビジネスに必要な「探究思考」を身につけよ」、PHP研究所、2013年

組織改革

組織とは

従業員一人ひとりがそれぞれもっている力の総和以上の力を創りだし、一つの目的を実現するために仕事を分担し合う分業の仕組みです。

組織の風土と文化

組織の風土は社長自身がつくってきたものです。

組織風土とは、「組織がもつ共通の価値観」と定義することができます。

社員は規則に明記されていなくても、無意識にその価値観に従って考え行動します。

たとえば、「残業する人は偉い」という価値観が定着している会社では、社員は仕事が終わっても定時に帰宅することをためらうでしょう。

しかし、この会社の社長が長時間残業を問題視して、定時帰宅の大号令を発した場合、社員は最初は戸惑いながらも、定時帰宅のために仕事の仕方を工夫するようになります。

それが繰り返されるうちに定時帰宅が当たり前となり、これまでとは逆に「残業する人は仕事が遅い」という価値観が定着していきます。

このように組織風土とはそれぞれの職場の従来の「常識」や「雰囲気」を基に形成されるものです。

社長が「常識」や「雰囲気」を意図的に変えることによって、組織風土も変えることができるのです。

そこには社長自身の価値観が色濃く反映されているはずです。

創業期にはプラスに作用した組織風土が会社の成長や時代の変化によって、今はマイナス面をもたらしている可能性もあります。

そして、自らの意志で今までの組織風土から新たな組織文化をつくっていくことが重要です。

しかしそれには相応の決意とパワーが必要であることを覚悟しなければなりません。

組織文化を構築

組織文化はさまざまな視点から考えていかなければなりません。

その時々の会社の状況や社長の考え方によって、重視すべきポイントは異なりますが、一般的には

| 仕事に対して | 仕事とは何か、基本的な姿勢、やりがい、成果へのこだわり、創出すべき価値 |

|---|---|

| 会社・部門・同僚に対して | 会社・組織とは何か、忠誠心、貢献の仕方、上司・部下・同僚とはどのような存在か、信頼関係、評価方法、チームワーク・一体感 |

| 社員自身に対して | 成長意欲、成長努力、プロ意識、人生全般に関する考え方、ワークライフバランス |

| 顧客に対して | 顧客満足、顧客との関係性、顧客への約束・責任 |

| 社会に対して | 社会的使命、法令遵守、礼節、社会貢献、地域貢献 |

好ましい組織文化は一朝一夕に実現するものではありません。

また、組織文化は直接的にはコントロール不可能であり、以下の点の取り組みを通じて、結果として醸成されていくものです。

- 経営理念、ビジョン、戦略を明確にすることで共感を起こす

- 経営理念、ビジョン、戦略を明確にする

会社の基本的な考え方である「経営理念」「ピジョン」「戦略」を明確にし、共感を得る。

自社にふさわしい組織文化を構築するためには、まずは文化の根源ともいえる「経営理念」や「ビジョン」について、社員にはっきりと示すことが必要です。

経営理念とは「自分たちはこうありたい」という会社の存在意義を示したものであり、ビジョンとは「このような姿になりたい」という将来像を描いたものです。

たとえば、「自社商品でお客さまの心を豊かにする」というのが経営理念であり、その理念を貫くことで「5年後には地域一番企業になる」というのがビジョンということになります。

まずは社長自身が経営理念やビジョンを明確にすることが必要です。

また、ビジョン実現のためには「戦略」が必要です。

戦略とはビジョン実現のために、自分たちがどのような事業分野で、どのような価値を生み出していくかというシナリオです。

「5年後には地域一番企業になる」というビジョンがあったとしても、そのためのシナリオがなければ「画餅」に帰してしまいます。

従来と同じ方法で日々の業務をコツコツと積み重ねていくだけではビジョンは実現しません。

社長は自社の強みや弱み、市場動向、社会動向、競合動向などを総合的に分析し、ときには「既存事業からの撤退、成長事業へのシフト」などの大胆な決断をしなければならないこともあるでしょう。

これらの基本的な考え方については、全社員にとっていつでも「見える」ことだけではなく、論理的に「理解できる」こと、さらには自分自身の価値観に照らして「共感できる」ことが必要になります。

基本的な考え方が組織文化として定着していない会社では、「理解できる」の段階で止まっていることが多いようです。

この段階では、社員は「情報」としては基本的な考え方を理解していますが、それらはあくまで会社から与えられたものに過ぎず、自ら消化して自分の「行動」に活かそうとは思っていないのです。 - 社員の「共感」を得る

- 会社の目標と社員の目標を一致させる

社員から共感を得るためには、経営理念、ビジョン、戦略に従って行動することで、会社だけではなく社員自身も幸せになることをきちんと説明するようにします。

社員は「自分の能力を高めたい」、「給料を上げたい」、「より重要な仕事を任されたい」、「家族と過ごす時間を増やしたい」などさまざまな要望をもっています。

そして、これらの要望は会社が成長することで十分に実現可能であることを伝えます。

つまり会社と社員の目標は一致しており、その実現に向けてともに努力することの大切さを理解させるのです。

そのためには社員自身に自らの仕事や人生について深く考えさせることも必要です。

「こうなったらいいな」という漠然としたものではなく、5年後、10年後の自分の目標を明確にさせます。

そして、その目標を会社成長のプロセスのなかでどのように実現していくかについて、十分にすり合わせを行うのです。 - 経営陣自らが体現する

あるべき組織文化にふさわしい行動を、社長や幹部陣自らが積極的に体現することも重要です。

たとえば、「顧客第一主義」、「変革」、「チャレンジ精神」といった組織文化を標榜していても、一部の幹部社員が旧態依然としたやり方にこだわり、新しい提案に耳を貸さないようでは、組織文化は決して改善しません。

逆に「この会社は有言不実行である」との印象を与え、社員の活力はますます削がれてしまいます。

自社の組織文化にもっとも大きな影響を与えるのは、ほかならぬ経営陣であることを忘れてはなりません。

- 会社の目標と社員の目標を一致させる

- 経営理念、ビジョン、戦略を明確にする

- 目標実現のための組織体制の見直し

なぜ会社に組織が必要かを考えてみると、各自がバラバラで働くよりも組織を使って仕事をしたほうが目標に到達しやすいからです。

組織編成はそれ自体が目的ではなく、会社の目標を達成するための「手段」に過ぎません。

そうであれば、その目標にもっとも到達しやすい組織編成を行うことが当然の選択となります。

そして会社の目標は変化していくので、それに合わせて組織体制も最適化していく必要があります。

たとえば、自社が本格的に新規事業を模索している場合には、新規事業の開発部門、実行部門などを独立させて、集中的な取り組みができる環境を整える必要があります。

逆に撤退を予定している事業があれば、当該部門は縮小・廃止していかなければなりません。

また、現業部門だけではなく、経理・人事といった間接部門のあり方にも配慮する必要があります。

自社の現状や将来を見据えて、目標実現のための最適な組織体制を構築することが大切です。 - 人材の育成・活用・評価のルールである人事制度を改革する

人事制度の目的は、会社が社員に対して、「どのような人材を求めているのか」、「どのように人材を育てようとしているのか」、「どのような能力・業績・姿勢が評価されるのか」などを明確に示すことにあります。

当然ながら人事制度のあり方は組織文化に大きな影響を与えます。

合理性や公平性を欠いた人事制度のままでは、好ましい組織文化は定着しません。

また、人事制度を改革することは、社員に対して、会社が本気で変わろうとしていることを示す強烈なメッセージとなります。

さらに人事制度改革を進めるプロセスのなかでは、多くの場合、社長自身がまだ気づいていない組織の問題点も浮き彫りになります。

問題点に真撃に向き合うことで、めざすべき組織文化や問題解決に必要な施策もみえてきます。- 人事制度改革の手順

人事制度改革では「目的の明確化」、「わかりやすさ」、「公平・公平さ」、「社員の納得」などが大きなポイントになります。

これらを実現するためには- 基本事項の確認と設計

経営理念・ビジョン・戦略を基に、自社に必要な人材像や人事制度の基本方針を決定する。 - 現状把握

アンケートや面談などによって、社員のモチベーションや能力、現状の人事制度への不満などを確認する。 - ギャップと課題の把握

上記1、2を比較し、現状とあるべき姿のギャップ、ギャップ解消のための課題を抽出。 - 基本設計

課題解決策を盛り込んだ新人事制度の概要を設計する。 - 社員へのフィードバック

新人事制度を社員に説明し、合意を形成する。必要に応じて修正を加える。 - 制度の詳細設計

人事評価制度(能力評価、業績評価、態度評価)、賃金制度、昇進昇格制度、人材育成制度などの各種人事制度を設計する。

わかりやすく、制度ごとの整合性が取れていることが大切です。 - 制度の導入と検証

実際に制度を導入し、社員のモチベーション向上、人材育成のスピードアップ、会社全体の業績向上などの効果を検証する。

必要に応じて制度を修正する。

- 基本事項の確認と設計

- 人事制度改革の手順

組織改革

チームの活動目的、活動期間、チームを構成するメンバーの業務上の関係性などはさまざまですが、いずれの場合も、チーム活動の基本目的は、メンバーの多様な知恵を活用し、適切な役割分担で効率的に物事を進めることです。

複数のメンバーが「協働」するチーム活動は、個人活動よりも高度な成果を期待することができます。

一方で、チーム活動が失敗した場合の時間やコストのロスも個人活動より大きくなります。

従って、一度に多くの経営資源を投入するチーム活動をいかにして成功に導くかは、企業の人材活用おいて重要な課題です。

多くの場合、チーム活動を成功に導くキーマンは、チーム活動を指揮するリーダーである「ミドルマネージャー」(30歳代前半から40歳代の課長職以下「マネージャー」)になります。

特に中小企業の場合、ほとんどのチーム活動をマネージャーが指揮する組織体制になっているため、その重要性は一層高くなります。

中小企業のマネージャーの実情

一般的に、チーム活動を成功に導くためのポイントとしてリーダーとメンバーの信頼関係が重視されますが、実際に信頼関係を築くことは口で言うほど簡単ではありませんし、時間もかかります。

中小企業のマネージャーの実情を考えると、マネージャーがチーム改革に費やすことができる時間は限られているといえそうです。

中小企業のマネージャーは、さまざまな属性のチームのリーダーに抜てきされます。

マネージャーが限られた時間の中で、早期にチームを機能させる方法を検討しなければなりません。

信頼関係に基づくチームづくりは定石ですが、これには時間がかかるため、中小企業のマネージャーが実践できる機会は比較的限られています。

そこで、情報共有を基礎としたチームづくりを実践してみましょう。

組織改革の手法

これまで1500社以上の会社を見てきて感じることは、会社の規模には「壁」があり、70~80%の会社が従業員10人以上の会社になれません。

自分の事業が果たしてどれぐらいの規模になるのか、経営者であればこれは必ず熟考しなければならないことです。

会社の将来像(ビジョン)を考えずに事業をすることは大きなリスクです。

しかし、意外とほとんどの経営者がそれを想像することなく起業や事業をしています。

自分のビジネスが家族経営で適正規模なのか、5~6人規模なのか、20人から30人規模なのか、はたまた100人を超えるくらいなのか考えずに事業をするのは、羅針盤(目的)を持たずに航海に出る船のようなものです。

経営をする時点で、自分の事業の規模についてどこまで拡大を目指していくのかを明確にすることは事業家としての基本姿勢です。

□10人の壁

多くの会社は、アルバイトやパートを含めても、8~10人程までの規模には成長します。

しかし、10人程になると組織が崩壊して退職者などが出て、また5~6人程度まで戻ってしまうのです。

逆に、「10人の壁」を突彼した会社は、一気に30人規模程度まで大きくなっていきます。

会社の成長を見ると、この「10人の壁」を超えるかどうかが、次のステージに進めるかどうかの指標になるようです。

では、この「10人の壁」を突破する方法はどのようなものなのでしょうか。

約7、8割の会社が突破できない「10人の壁」。

これを決めている要因は「集団」から「組織」にできるかどうかです。

社長の下に単に社員がぶらさがるのではなく、社長と社員の間に中間管理職が発生します。

しかも、その中間管理職が名ばかりの管理職ではなく、社長と社員の橋渡しができる役目を果たせる職責を果たせるかどうか。

これができれば、「組織化」をクリアすることができるでしょう。

10人というのは、役割を分担(業務分担)しなければ運営できない規模の目安です。

営業と管理、もしくは現場と管理、といったように、会社内にそれぞれまったく異なる仕事をしている部署が存在する状態です。

この「10人の壁」の時期に、集団を組織体制に改革していくことです。

そのためにも「組織営業(マーケティング)」、「業務改革・改善」、「労務管理」、「経営の見える化」、「リスクマネジメント」などの仕組みづくりが欠かせません。

この規模の人数は、社長がそれぞれを直接に管理監督するにはギリギリの規模で、これ以上になるとどうしても従業員一人ひとりの行動には目が届かなくなります。

むしろ人数がこれよりも少なければ、社長は組織内に十分に目が届いていなくてはなりません。

この規模の段階で本格的な人材育成に着手していかなければなりません。

しかし、社内の教育体制は今問題を抱えています。

それは中小企業の多くが場当たりで無計画な教育が横行していることです。

その原因に教育担当者の人数と能力の不足が挙げられます。

この問題を解決しなければ、教育制度の内製化は不可能です。

「10人の壁」が見えてきた段階で、社長自身の片腕となるリーダー(管理者)の育成と管理者の設置をしなければならなくなります。

この場合、人事の基本は、社長の意のままに動ける人物でなければなりません。

そして間違えてはならないのは、その中間管理職に仕事を決して丸投げしないということです。

この規模の大きさで、社長が自分の仕事を中間管理職に丸投げしては、そのうち社員が社長の意に反して勝手に動くようになることは必然です。

この規模で中間管理職を設置する意義は、あくまでも社長だけでは社員一人ひとりに目が届かなくなるのを防ぐためです。

「10人」という数字は意識しておかなくてはなりません。

自分が目指す組織が「10人の壁」を超えるものなのかどうかを考えなくてはならないのです。

自分の商売が「10人の壁」を超えてよいものなのかどうか、見極めることが経営者の仕事です。

もちろん、自分の力量も考慮しなければなりません。

夢を追うばかりが経営ではありません。

さらに、従業員数が30人を超えた場合、*経営管理ができなければ会社の経営効果は決して上がりません。

○経営管理

経営管理には、生産管理、販売管理、財務管理、労務管理、危機管理(リスクマネジメント)などがあります。

経営とは事業の種類を問わず、以下のステップの繰返しを意味するものです。

①大きな長期の目標を設定する

②目標をより身近なものとするために、その目標を細分化する

③各目標達成のための活動計画をスケジュールと共に作成する

④活動計画を実施し、目標への進捗状況をチェックする

⑤獲得したお客様の信頼、満足を得るための活動を継続する活動計画・スケジュールの伴わない目標は目標たり得ません。

目標の達成度合いは活動計画の進捗状況によって大きく変るものであり、常に活動がその計画やスケジュール通りに推移しているかどうかを確認する必要があります。

また一方、営業はお客様あっての生き物であり必ずしも計画通りに推移するものでもありません。

活動計画やスケジュールは、ビジネスの進捗や推移、環境や情勢の変化に合わせて見直す事が必須です。

こうした計画・スケジュールを実績に合わせて見ながら、必要に応じて計画の見直しをしていくことが経営管理であると言えます。

計画の無いところに目標はなく、また目標やその目標達成のための計画がないところには管理もありません。

また、管理は継続して始めて機能するものであり、一時的なものとならない様に努力する事が重要です。

経営戦略の実行部隊である「組織と人材」の再点検をおすすめします。

地に足が着いた経営を心がけ、このサイトにある経営の基本を自社に取り入れてみてください。

コメント