不知火海における漁の鮮烈な描写。なぜここまで、まっすぐと心の中に描けるのだろうか。美しくない状況のなかにある、美しさがみえる。これは悲劇を訴える物語には見えない。人が為すべきことを為すのは、あたりまえのことなのだ。その先にあるもの。感性と理性が行きつ戻りつ進んでいく物語の先にある、おそらく多くの現代人読者にとって未知の世界。

本書から感じる、ストレートさのような、鮮烈に感じる描写のエネルギーはどこからやってくるのだろうか、というやわらかい疑問、そしてわたしのくだらない知性がしがみつく小さな疑問に対して効果的な衝撃の視点を与えてくれたのは、あとがきの後にあった渡辺京二さんによる解説「石牟礼道子の世界」である。

本書は行を追うごとに、リアルなわたし自身の人生における緊張感という、物語の世界に入り込みながらも実にリアルに、物語にまったく書いていない何かを訴えかけてきた。いままで読んだどの本にもなかった感覚を強めてくる体験を与えられた。それを客観的に叙したのが、本解説なのだ。そしてわたしは、ひとつの理解をした。

そうか、石牟礼道子さんも、同じなんだ。

石牟礼さんはその「同じ」もの――言葉で言い表すことが難しい、感性の交流のようなもの――それを当然の存在として、目を逸らすことなく見つめてきたのだ。その深淵を覗き込むことをやめることすら思い至らず、掘り下げ、さらにはそれを言葉という道具で出来るだけうまく、多くの人たちへ伝えようと努力を重ねてきた方なのだと理解した。

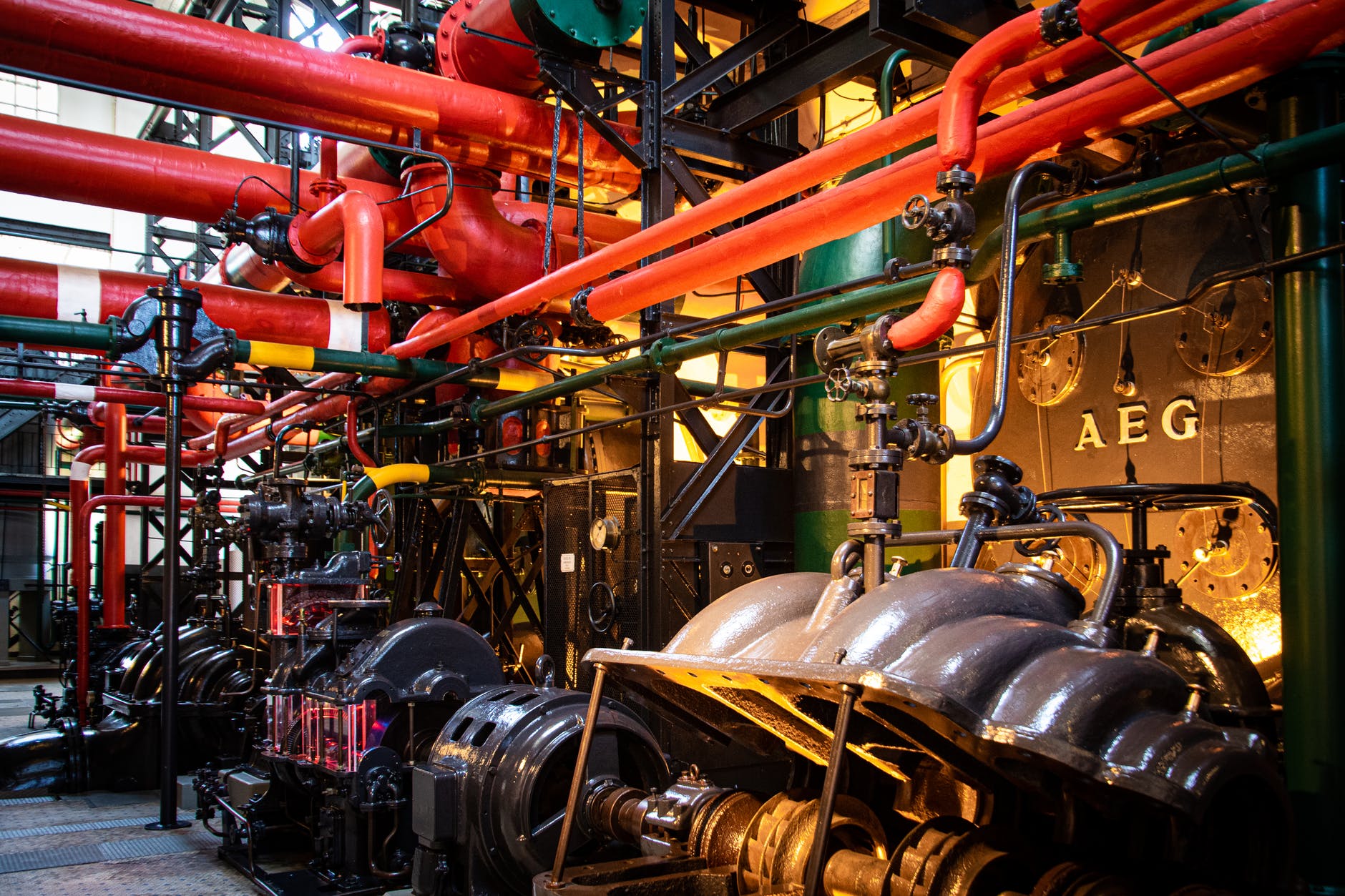

この感覚を言葉で伝達して、他者の意識の上に似たようなものを構築することは容易ではない。容易ではないからこそ芸術と呼ばれるのだ。言葉以外にも様々な方法を人類は編み出してきた。絵、音楽などはその代表的なものだろう。

「みんな私の本のことを聞き書だと思ってるのね」

(前略)

以前は私はそうだと考えていた。ところがあることから私はおそるべき事実に気づいた。仮にE家としておくが、その家のことを書いた彼女の短文について私はいくつか質問をした。事実を知りたかったからであるが、例によってあいまいきわまる彼女の答をつきつめて行くと、そのE家の老婆は彼女が書いているような言葉を語ってはいないということが明らかになった。瞬間的にひらめいた疑惑は私をほとんど驚愕させた。「じゃあ、あなたは『苦海浄土』でも……」。すると彼女はいたずらを見つけられた女の子みたいな顔になった。しかし、すぐこう言った。「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」。

わたしが持っているものと同じだ。そしてそれは、わたしだけの特別なものではない。しかしそれについて話をすれば、皆そんなものは持っていないという。当然、それが存在することを証明もできないから、正気を疑われたり、誠実さを疑われたりすることも多くあったし、そのような経験をたくさんしてきたからこそ、若い頃のわたし自身も長い間それについて疑うようになってしまっていたし、疑っていることすら意識しなくなっていたのだ。それが疑いようのないものだと再認識するまでに時間を要したが、自己の論理性に統合的な失調あるいは論理性の破綻でも無い限り、この事実からは逃れようがない。

苦海浄土は、水俣病を通じて人間の深淵を追うが、水俣病は舞台である。これは、とある壮大な世界を人々に遺すために仕掛けられた芸術作品である。

先程から伝えようとしているそれは、感情を持ちながら感情を超越して、物事のことわりを俯瞰しなければ得ようもないものなのだ。多くの人が「得られぬ」あるいは「存在せぬ」とするのは、主観と客観というふたつの単語に縛られた唯物的世界観に支配されているためであり、能力の有無とはまったく関係がない。

かくしてわたしは、この不思議な作品を通じてわたし自身が言葉にし得なかったものがここでひとつの言葉として他者の共感を前提に存在していることを知る。本書に出会えたことを幸せに思う。「持っているもの」が真実であると、根拠のない浮いたような現実認識と、しかし否定のしようのない現実体験の狭間で長い間、苦しんだこともあった。しかしわたしはその後も、重なる疑いようのない体験に支持され、その究極として2019年の臨死体験による体験を得て、永い旅路の末に自分を取り戻したのだった。

自分で答えを出せていないときに本書を読んだら、果たしてこの幸福感には辿り着けただろうか。

『愛情論』のテーマは男と女が永遠に出会わない切なさであるが、それは近代的な自覚にうながされたノラの嘆きなどとはまったくちがったもので、その根底には人と人とが出会うことができない原罪感がくろぐろとわだかまっている。我が国の近代批評の世界では、人と人とが通じ合わぬのはあたりまえであり、そういうことを今さららしく嘆くのは甘っちょろい素人で、人の世とはそういうものと手軽に覚悟をきめることが深刻な認識だというふうに相場がきまっているが、彼女がそういうふうに落ち着くことができないのは、その原罪感があまりにも深く、その餓えがあまりにも激しいからである。

〈荒けずりな山道を萩のうねりがつつみ、うねりの奥まる泉には野ぶどうのつるがたれ、野ぶどうでうすく染った唇と舌をひらいて、ひとりの童女が泉をのぞいていました。泉の中の肩の後は夕陽がひかり、ひかりの線は肩をつつみ、肩の上はやわらかく重く、心の一番奥までさするように降りてくる身ぶるいでした〉(『愛情論』)

こういう文章に筆者の強烈なナルシシズムを見出すことはやさしい。しかし、ここで筆者がキャンバスに塗ろうとした色は、やはり何にもたとえようのない孤独だといってよい。そして、泉をのぞきこむ童女の孤独は、彼女が存在のある原型にふれておののいていることから生れている。この一瞬は彼女に何かを思い出させる。その何かとは、この世の生成以前の姿といってもよく、そういう一種の非存在、存在以前の存在への幻視は、いうまでもなく自分の存在がどこかで欠損しているという感覚の裏返しなのである。「生れる以前に聞いた人語を思い出そうとつとめます。のどまできているもどかしさ」「ずいぶん、わたしはつんぼかもしれぬ」「きれぎれな人語、伝わらない、つながらない……」。こういう嘆きを書きつける時、彼女の眼には、そこでは一切の分裂がありえない原初的な世界がかすかに見えているのにちがいない。

その世界は生きとし生けるものが照応し交感していた世界であって、そこでは人間は他の生命といりまじったひとつの存在にすぎなかった。むろん人は狩をし漁をする。しかし、狩るものと狩られるもの、漁るものと漁られるものとの関係は次のようであった。

(後略)

わたしはこの感覚がこのような言葉で、しかも石牟礼道子さん本人によってではなく、渡辺京二さんの解説によってなされていることに、一縷の希望をみた。

生れる以前に聞いた人語を思い出そうとつとめ、のどまできているもどかしさのような、癒えない渇きのようなものを常に我が隣に置き、わたしはつんぼかもしれぬと思い、人語の伝わらなさ、つながらなさに、苦闘していた。いまは、それをひとつのかたちに昇華させることが出来たがゆえに、こうして安寧を得ているのだ。

「石牟礼道子、巫女説」はまさにこの、ひらかれた交感の世界を、ひとつの作品に残したことによるものだ。ずいぶん、命をつかわれたのだろう。そしていま、石牟礼道子さんは、わたしのものだ。わたしの中に灯がともり、わたしの中に確実に引き継がれたなにかがある。偶然は存在しない。わたしは、このような伝え方があることを識るに至り、いままで魂で描こうとしてきたさまざまな事柄を、石牟礼道子さんからいただいた宝物を使って描いてみようと思い、これならば、いけるかもしれないという薄い、しかし確実な光明を得たのだった。

「改稿に当って」(1972年11月9日)で石牟礼道子さんがはっきりと名言なさっているが、「苦海浄土」は、聞き書でもなければ、ドキュメンタリーでもルポタージュでもない。

白状すればこの作品は、誰よりも自分自身に語り聞かせる、浄瑠璃のごときもの、である。

現代社会で生きていると、さまざまな生きづらさに遭遇する。わたしは東京を脱出しようと何度も計画を立て、そして断念した。なぜならばこの世界にはもうユートピア的な逃げ場はないし、逃げることは既に解決への道につながらないほどまでに問題が抜き差しならない世界になってしまっているからだ。

わたしはいま、この現世という場にテンポラリで身を置いているにすぎない。人語はできるだけつなげよう、つなげたい、という好奇心のような意思のようなものが普遍的にあることは認識しているし、それがときに情熱的に燃え上がることがあることも経験している。そしてそれがどのような道につながるのかについて考えることは、まったく意味がないばかりか、世界とのつながりを失いかねない危険きわまりない行為だということを、より多くの人が思い出してくれたらと願う。

コメント